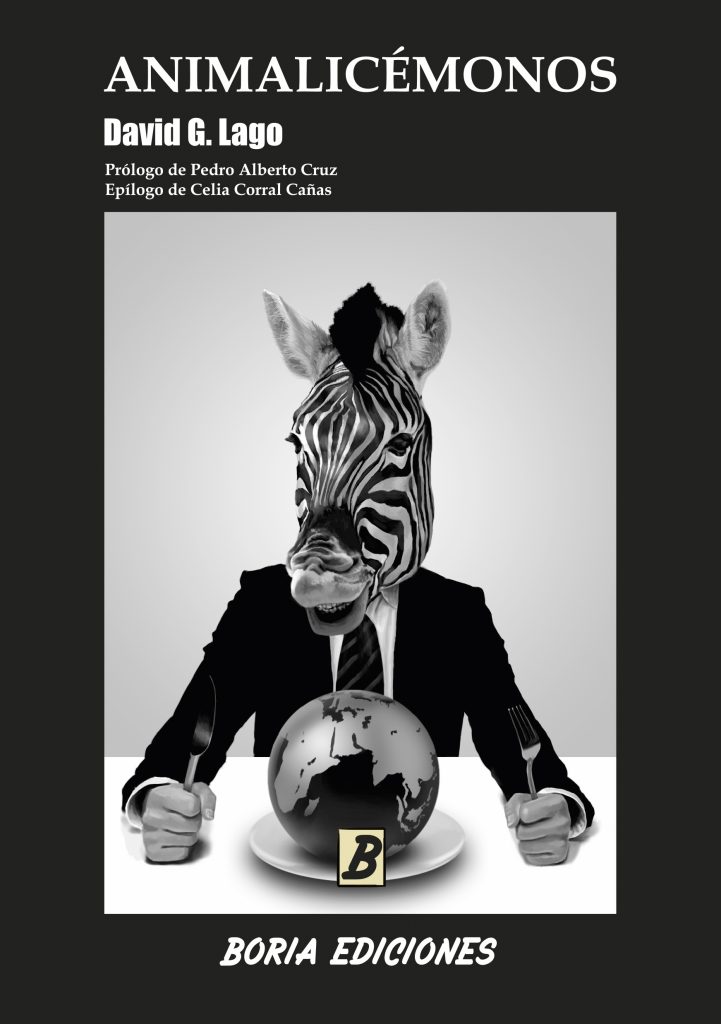

Comencemos: analicémonos.

En el amanecer de nuestro tiempo, incultos y desmañados, creamos herramientas y dimos luz al arte. Pero alcanzamos el progreso y con él construimos jaulas, armas y sometimiento.

Perdimos en el camino la conciencia de clase de los búfalos —no hay león ni sequía que desgarre su manada—, dejamos de oler y escuchar, olvidamos la esencia de nuestra animalidad.

Conservamos el complejo de los ciervos, los dientes de depredador y la filosofía de las ratas, pero permitimos el microchip bajo la piel y la cadena que ahoga.

Como el ave Fénix y el escarabajo, emparentados por su obstinación —la de renacer, la de cargar los excrementos como un obstinado Sísifo— creemos que cien maneras de hacer lo mismo modificará el resultado. Vivimos atrapados en el ciclo de las golondrinas, sólo roto de tanto en tanto por el grito del cuervo: «¡Nunca más!»

Toca volver a empujar

una bola que se hace

más grande a cada vuelta,

se llena de impurezas

y pierde la vergüenza.

Pero no todo se ha perdido.

Guardamos la esencia del murciélago que despiertan boca abajo y sediento de sangre, pero nos confunden con palomas que vienen a traer la paz y la concordia, cuando sólo queremos sobrevivir.

Mantenemos la elegancia del gato y también sus uñas; la sonrisa bobalicona del perro y también su instinto cazador; con la memoria de un pez no perdemos tiempo filosofando sobre el huevo y la gallina; conservamos los sólidos principios del elefante.

Los elefantes son ateos.

No creen en la eternidad,

pero construyen cementerios

donde ponen a salvo

sus huesos, ese polvo

que dejarán, liviano rastro

de su estancia en el mundo.

Y es que ya basta de andar como hipopótamos en el circo de nuestros pequeños apartamentos, de cantar como pájaros enjaulados en la oficina, de ser serpientes indigestas confundidas con sombreros.

Analicemos las señales. Retomemos la cordura.

Icémonos como animales.

Animalicémonos.

Comentarios recientes