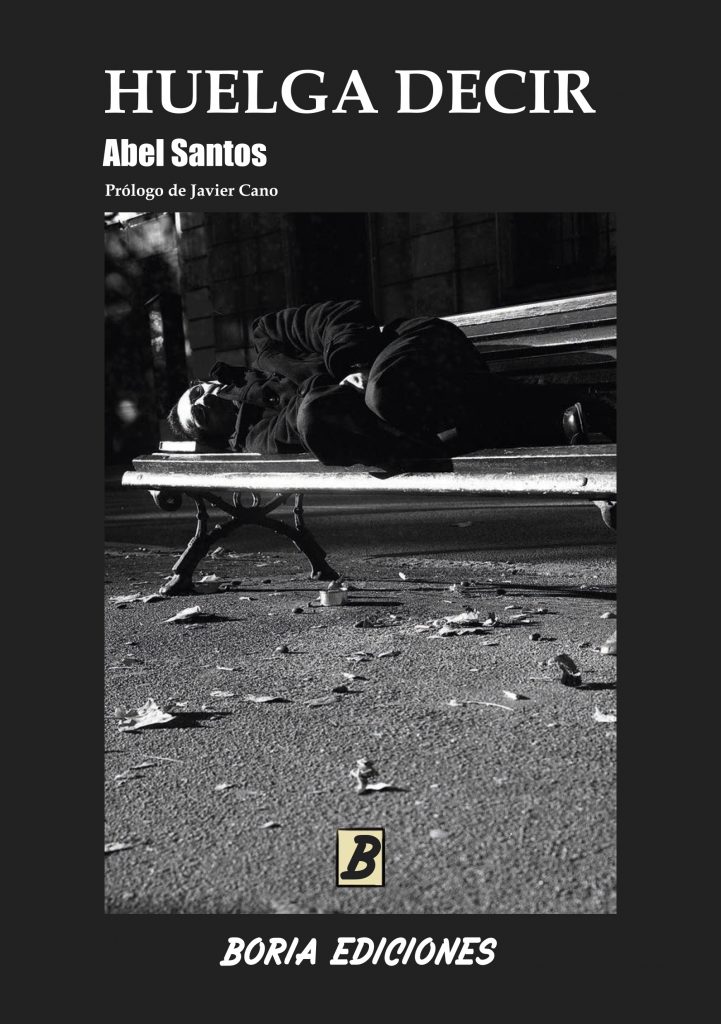

Medio millón de parados en la capital, una habitación al quilada y un treintañero que, por el salario mínimo, descarga pupitres donde se formarán futuros economistas. Así empieza ‘Huelga decir’, de Abel Santos. Y así ha de continuar.

Abel es un hombre sensible, como lo fueron Bukowski envasando pepinillos, Rimbaud inundado de absenta o Corso dentro y fuera de prisión. Abel no escribe (si lo hiciera tendría una gran casa y sus libros coparían las mesas de novedades de los centros comerciales): Abel poetiza. Y eso duele, como duelen la esperanza y la verdad.

Cuidado, joven poeta.

Cierta poesía es un fuego salvaje.

Que no es bueno tragarse

más de tres poemas malditos

hasta la maldita poesía lo sabe.

Abel regresó del infierno (pocos lo han logrado) y supo que jamás podría volver a mentir. Su obra es, ante todo, sincera, y el lector ha de firmar con su sangre un pacto sagrado al abrir este libro: nunca mirar para otro lado. Verá el fracaso, el desmoronamiento de la sociedad, el resquebrajarse de los cimientos de lo que se llamó verdad, y deberá permanecer asido a las páginas, unas páginas que serán la luz del pasillo tras la puerta entornada.

Abel camina con Roger Wolfe, con Benjamín Prado, con Karmelo C. Iribarren. Pasan frente al Banco de Santander, vomitan en las casas sin gente, lloran por la gente sin casa, contemplan las acacias en el desierto y sueñan, ahora que conocen mil maneras de morir, con descubrir alguna forma de vivir.

Así que cuando encuentres a alguien

que superó una adicción

mira a esa persona no como a quien ganó

una estúpida pelea callejera,

sino como al vencedor

de una verdadera lucha de gigantes.

Abel es metapoesía, la rima dentro de la lágrima, la rebeldía del insolente verso libre, el fuego que purifica los papeles que escribe la mala gente que camina. Se enfrenta a la página en blanco sabiendo que peligra el sustento y que, como Tántalo, quizá algún día estire el brazo y no agarre nada. Abel sabe lo que hay tras un concurso de poesía y, cada día más flaco, compone versos con los trozos de su corazón cada vez que explota.

El sobrio saxofón de Stan Getz

me abandona a la tristeza

con esta sensación

de amor medio escrito,

las Hojas de otoño

en las que la edad me ha inscrito,

un dolor que intento

traspasar y me atraviesa.

Los versos de Pedro Salinas, las amantes de Picasso, el cine de Polanski, los nocturnos de Chopin, la tumba de Jim Morrison, Zelda y Scott, Hemingway… Todo eso encontró Abel bajo una falda y dejó abierto el poema. Y por la brecha entraron Silvia Pérez Cruz, el Javier Colina Trío y las lágrimas de Chet Baker, ondeando banderas que se perdieron entre las olas.

Las paredes de su cuarto amarillean por el humo de un cigarrillo tras otro y baja al parque tarareando canciones que ya nadie recuerda. Luego regresa a esa habitación donde hasta el silencio calla y cierra los ojos sin esperar nada, pues ha dejado de creer en la mañana. Entonces sueña que alguien canta jazz en la ducha vacía y, al despertar, ha olvidado los versos que quería escribir.

Te diré por qué no soy el poeta

que estabas esperando:

yo no estoy aquí,

como los buenos conserjes,

para enjabonar los espejos mágicos

de tu torre de marfil

o sólo para abrir y cerrarte

amablemente las puertas;

estoy aquí para hacer

todo eso que tú no puedes:

darte una patada en el culo,

recoger los cristales rápido

—para estar en casa a eso de las nueve—

y adiós muy buenas.

Dice Javier Cano en el prólogo: «Abel es un poeta sincero: no acepta otra forma de ser poeta y persona. Es su verdad limpia, transparente, sin tapujos ni sombras. Sus poemas no son un refugio: más bien son un territorio que roza lo sagrado y lo próximo. Abel Santos enciende un cigarro y se da un paseo por la realidad, recorre sus estrechos callejones, impregna de luz y emoción cada desencuentro y cada obstáculo. La poesía como medicina, como oxígeno, como bálsamo, como la más excelsa de las libertades».

Huelga decir que estamos de acuerdo.

¿Quieren transitar este territorio sagrado? Adelante, nos vemos a la vuelta.

Comentarios recientes