La boca de la cinta transportadora expide sus maletas, paquetes de varias dimensiones que los viajeros recogen y depositan en sus carritos. La mía, un bulto color terracota, aparece de las primeras sobre la lengua de plástico. Me abro paso entre los pasajeros que esperan sus pertenencias. Alargo la mano izquierda mientras trato de colocar el hombro entre dos personas. Un montón de gente a mi alrededor. Veo mi maleta aproximarse. La tengo a medio metro… a diez centímetros… Estiro el brazo al máximo, cuando, en un acto reflejo, la mano izquierda deposita el equipaje de mano en el suelo para asir la maleta con la derecha. Retrocedo un paso para dejar a los demás viajeros conseguir sus equipajes. La maleta descansa junto a mí. Giro en torno para recuperar el otro bulto, pero mi mano se agita en el aire, sin agarrar nada. No está. En ese instante, la sala de recogida del aeropuerto de Asturias se vacía. Los sonidos desaparecen, absorbidos por un desagüe al tiempo que la planta se envuelve en un torbellino.

El aeropuerto ha perdido su peso. En esta ingravidez que me sacude, las luces del techo alumbran el punto donde hace un momento estaba el estuche en el que viajaba mi saxo tenor. Un Buescher de 1 952, relacado y con las piezas originales. No es un modelo de gama alta, ni mucho menos de lujo, tiene algunos golpes —no todos míos, soy su tercer propietario—, y las zapatas algo gastadas. No posee el sonido más elegante de los vintage, ni el timbre más perfecto, pero conozco su mecánica como mi propio cuerpo, y mis huellas están por todo él.

Mi saxofón, conmigo desde que vendí el que utilizaba como estudiante, con el que he viajado y tocado por salas y antros. Me gusta verlo brillar sobre el sofá de mi piso cuando es mediodía y los amigos me esperan para que baje a tomar algo. Entonces lo guardo, bajo por las escaleras, nunca por el ascensor de cierre de tijera, y troto por los peldaños, de dos en dos. Nos sirven un aperitivo, cervezas, frutos secos, el olor de un guiso de un vecino, mientras hace calor en la terraza.

Mañana, el club Barbados de Avilés tiene programada la actuación de nuestro cuarteto, es decir, de Nuria (batería), Fran (contrabajo), Jimena (piano) y yo mismo. Es una de las paradas de una gira que hemos contratado por varias ciudades, en virtud de la cual estamos bordeando la costa cantábrica de club en club, marcando la frente del país con rotulador como una ceja en forma de eñe. Hora y media más un bis de dos o tres temas de jazz moderno, composiciones de Jimena y mías, estándares y alguna versión: «All the things you are», «’Round midnight» y, si te atreves a pedirlo, «My melancholy baby», al estilo de Bird & Diz, pero sin trompeta.

Manoseo una bolsa de cacahuetes, la abro por cualquier lado y escondo en ella el temblor de mi mano. Pantallas relucen sobre las cintas transportadoras con la información de sus vuelos, su ciudad de origen y código de referencia: Lanzarote (ACE), Sevilla (SVQ), Londres/Heathrow (LHR), París/Charles de Gaulle (CDG)…

Solo uno proviene de Barcelona, en el que yo me embarqué esta mañana.

Me han robado el saxofón.

*****

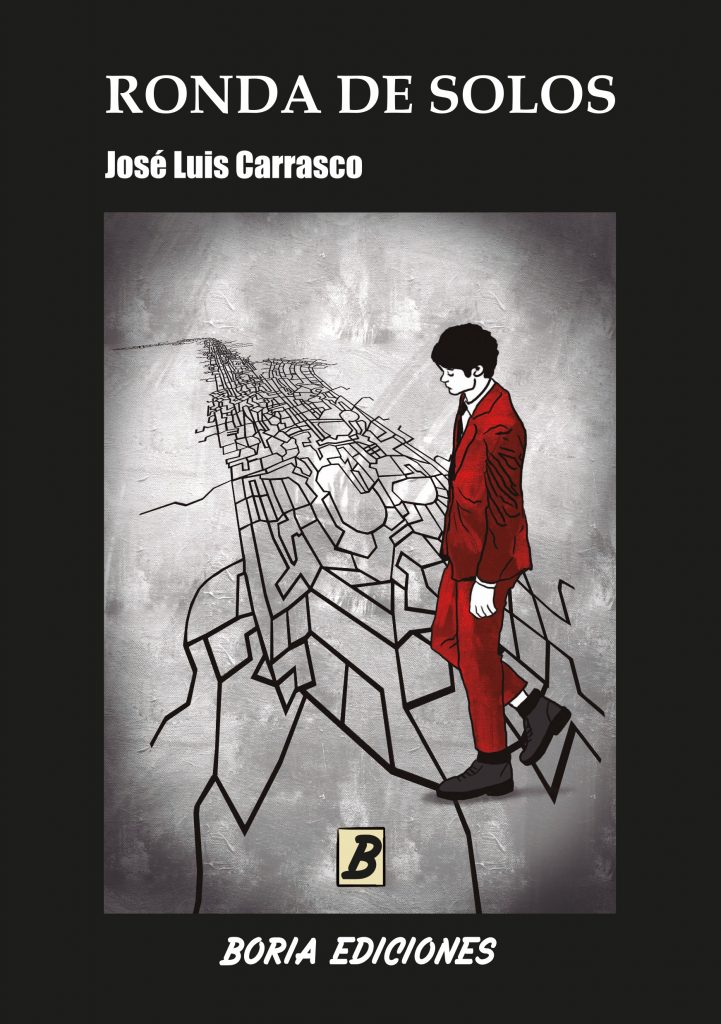

En vísperas de un concierto, un saxofonista de jazz pierde su instrumento y, con él, su razón de ser. Lejos de cualquier amigo, con sus compañeros de banda aún por llegar, siente que ha tocado fondo. Para aferrarse a la vida decide sumergirse tanto en el paisaje urbano de la ciudad de Avilés como en sus propios recuerdos e impresiones.

Se inicia aquí su gran aventura, la del retorno a los orígenes, el diálogo con

sus maestros y la búsqueda de la revelación a partir de la ausencia, quizá

incluso el descubrimiento de su verdadera relación con la música.

Con la velocidad de un solo de Coltrane, José Luis Carrasco dispara la novela en varias direcciones, en una mezcla de estilos y géneros: la crítica musical, los libros de viajes, la autobiografía, la literatura aforística, pero sobre todo construye una apología de la creatividad frente a la indolencia y de la fe en que, a pesar de las crisis, nunca estaremos perdidos del todo.

Comentarios recientes