EL TEATRO FANTASMA

Para solucionar unas gestiones, regreso al barrio de mi infancia. Las prisas con las que guardamos las lágrimas después de la muerte de mi madre, hace unos meses, no me permitieron fijarme en el paisaje. Paseo por sus calles, camino del banco. Hemos pensado en que quizá no sea mala idea mudarnos a ese barrio. El barrio de Diana, mi mujer, está demasiado lejos. En Madrid. Y el mío aunque esté lejos de mí, los carteles de las carreteras dicen que está más cerca. Más cerca del trabajo, más lejos de otras cosas. Al fin y al cabo, la infancia es el verdadero hogar, la casa a la que llamamos casa toda la vida y es ésa de la que nos alejamos.

Miro las viviendas que están cerradas, las casas que podríamos alquilar para volver allí y el entorno en el que se construyeron. A pesar de que se han levantado nuevos bloques de pisos que le lavan un poco la cara a esas calles, el barrio de mi niñez está en ruinas. Ahora los negocios que recordaba de aquellos años se han transformado en bazares chinos o fruterías de pakistaníes. Otros, como algunas tiendas de zapatos y ropa, panaderías o ultramarinos, simplemente han dejado de existir. Ahora solo hay escombros pintarrajeados con el spray de algún grafitero poco mañoso. El cine, donde vi a un Spiderman primitivo en pijama, es un bazar chino que huele a ambientador barato. Enfrente, en lugar de una zapatería, hay una joyería. Y una tienda de ultramarinos que se alzó en rebelión contra los grandes supermercados hace tres décadas, ha acabado echando el cierre para convertirse en una mezquita. Al paso de los años y a la globalización, sólo resisten una peluquería de caballeros que ahora lleva un tal Antonio y un estanco que tiene los días contados gracias a la moda del vapeo y la extinción de los carteros.

La única forma de regresar a ese lugar que conocí es mediante fotografías antiguas. Las tengo guardadas en el disco duro de mi ordenador desde hace unos años y no ha sido hasta hoy, al descubrir que el barrio que conocí sólo habita en mi memoria, cuando me he decidido a verlas otra vez. Mirándolas en casa, llego a la conclusión de que ese tipo de fotos es una muestra de pura arqueología familiar. En esas imágenes, yo soy un niño que ni siquiera ha comenzado a ir al colegio. Mi hermano es un adolescente y mis padres, aunque aparentan más años, rondan mi edad. Hay papel en las paredes, puertas de fuelle y no todas las calles están asfaltadas. Vestimos ropa ridícula, con rombos y colores apagados, nos sentamos en sofás de escay y sonreímos felices en cada foto. Sonreímos porque el papel nos hacía inmortales, y porque era inmoral inmortalizar la tristeza.

Recuerdo cuando veíamos esas mismas fotografías proyectadas sobre el gotelé de la pared del comedor, en el piso donde vivíamos. Era una sesión de cine mudo, donde nosotros poníamos las voces. Hacíamos un pase de cine en la penumbra que dejaba caer la última hora de las tardes de invierno. Proyectando una diapositiva tras otra, mis padres, por ser el pequeño, me hablaban de un pasado que no se encontraba entre los recuerdos de mi corta memoria. Yo miraba en la oscuridad aquellas fotos de escenas familiares que, a pesar de haber vivido, no recordaba por la edad que mostraba ese yo sonriente que miraba a la cámara y en cuya imagen se recreaban mis padres cada noche que encendían el proyector. Paseos de domingo, celebraciones de cumpleaños, noches de Navidad, días de playa, excursiones… Hay felicidad en torno a una mesa, los domingos se pasan lavando el coche y las vacaciones están lejos de los aeropuertos o las agencias de viajes.

En muchas de esas escenas, los que aparecen, a veces, representan un papel difícil de creer. Los niños de entonces, a diferencia de los adultos en los que se han convertido, son bromistas, inocentes y curiosos. Los adultos, en su mayoría ahora muertos y enterrados, da la sensación de que nunca fueron esas personas. Los conocí como han muerto y para mí siempre tuvieron ese presente.

Por otro lado, recuerdo esos años entre la memoria y la invención. Al cerrar los ojos, esos días aparecen vinculados a la oscuridad. A la oscuridad de aquellas sesiones del cine de nuestra memoria familiar. A la oscuridad del Cinexin. Y también a la oscuridad de los apagones. Estos últimos acompañados del frío del invierno y de los ecos de todos los vecinos que buscaban velas, sumergidos en un mundo de sombras que durante unas horas nos hacía andar a tientas. Ángeles, Lidia, Aurelio, Rocío… En las noches de invierno, volvíamos a las cavernas, encendíamos fuego y pasábamos a formar parte de una noche que la luz eléctrica no era capaz de someter.

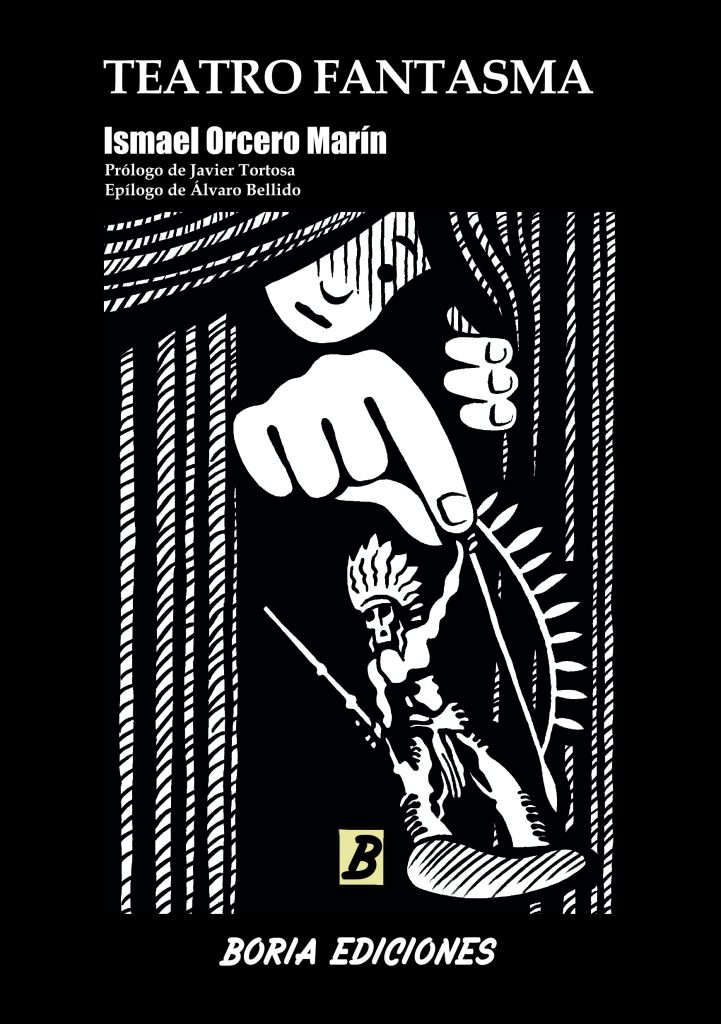

Paso en la pantalla de mi ordenador esas fotografías, una tras otra, y apago las luces como en aquellos pases de cine de la memoria. Muchos de los que aparecen se han transformado o han muerto, convirtiendo esa proyección en una sesión de espiritismo. Recuerdan a fantasmas que se manifiestan para contar su historia. Es como un teatro de guiñol entre dos mundos. Cada escena se hace viva y se difumina para dejar paso a otra. Incluso parece que sus voces retumban en las esquinas de mi casa, como el eco de un susurro. Sigo pasando fotografías y ellos siguen narrando las vivencias de ese tiempo. Tiempo que también fue mío y que, por tanto, también forma parte de mi historia.

Comentarios recientes