«Dime, ¿piensas en mí

como yo en ti?».

Le dijo el caníbal

a su psiquiatra,

mientras se limpiaba la baba

con un pañuelo blanco.

Es lo que tienen los caníbales: que no dejan nada a su paso. Y si alguna vez les da por respetar, uno desconfía y anda siempre alerta, por si acaso. Salvo, claro está, si te gusta que te miren. Esto es así: quédate siempre con quien te mire como lo haría un caníbal.

Pero dejando al margen asuntos que nos devoran, o llevándolos a otro terreno, el caníbal de María Marín reside en su interior, y para evitar ser escuchada (y, por tanto, devorada) sustituye la voz en alto por escritos que va acumulando en rincones donde los caníbales pueden sospechar que están, pero nunca llegar a ellos.

Cierto es que, cuando se marchan los caníbales, llega la soledad. Y la soledad tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, llegamos a escuchar el silencio. Y esto puede ser una trampa o una recompensa, hacer el amor a un cadáver o rodearnos de quienes no son yo (ni caníbales) siempre en términos relativos: dependerá del momento.

Estar a solas

contigo mismo

también es estar

con más personas

que no son tú.

Hay dos armas para enfrentarnos a la soledad cuando viene oliendo a azufre: el viaje y el humor. La vida es una broma pesada y el humor la palanca que, paradójicamente, nos impide apalancarnos. La poesía es el viaje del reencuentro con uno mismo: una vez analizado lo que nos rodea, comenzamos a recuperarnos, a desenterrarnos.

El miedo en sí es ya complicado,

si a eso le añades tu complicación propia,

imagínate.

No sé, algo de locos.

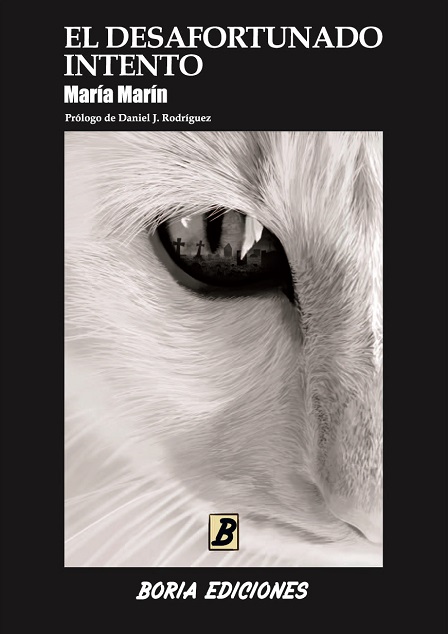

Avanzamos como un gato, como las olas (que tal vez sean siempre la misma, al igual que nosotros o todos los nosotros posibles), contra el viento, contra los manuales (enemigos, siempre: desconfía de quien entre en una biblioteca y encuentre el manual que busca a la primera), y llegamos a ese punto de apatía, de extremo desinterés, en el que nos convertimos en el filamento de una bombilla a punto de fundirse. ¿Y qué? Mereció la pena, si no para uno mismo, seguro que para alguien. Ya lo dice Daniel J. Rodríguez en el prólogo: ‘Pero, felizmente, los músicos, poetas, pintores, amantes… siguen encadenando descalabros para que los demás, los mortales que buscamos escamotear la tristeza, obtengamos ilusión de paz ante el espejismo de lo creado’.

Eso mismo, lo de morirse

y enterrar los pies debajo

de algún árbol podrido,

y dejar que caigan las hojas,

ya secas,

y te entren los gusanos

por las orejas.

Y te coman,

y no importe.

Comentarios recientes