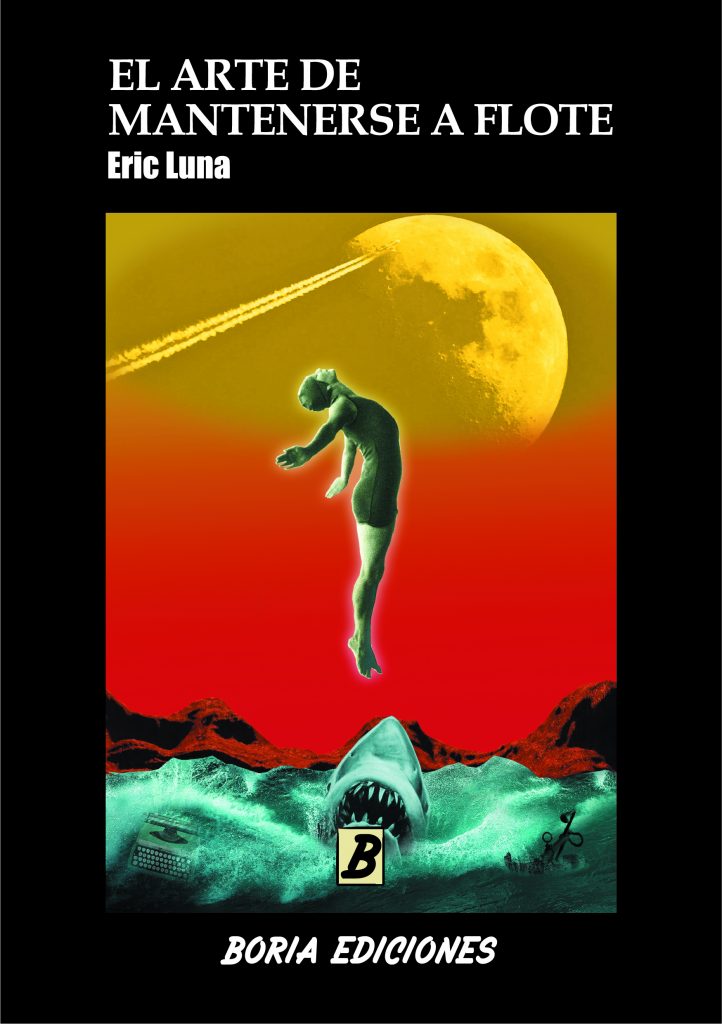

El arte de mantenerse a flote puede leerse como un manual de subversión laboral, como una crítica a este sistema económico darwiniano, como una oda al problema ontológico de no encajar en los perfiles de búsqueda de Infojobs o como un diario de viaje por los caminos inescrutables a los que nos conduce nuestra particular búsqueda de sentido.

Porque es en los ángulos muertos, en las esperanzas que los protagonistas de estas historias callan por miedo a que alguien las haga trizas y en qué les deparará el destino más allá del punto y final de cada relato donde se encuentra esa extraña belleza que tanto anhelan estos personajes.

Con tonos que oscilan entre la comedia, el drama cotidiano y el horror, se presentan en este libro doce relatos donde tienen cabida tanto el realismo, como la prosa poética o la ciencia ficción blanda. Todo en torno a un tema común: sobrevivir a aquello que estamos dispuestos a hacer por dinero. Y lograr salir indemnes.

Eric Luna nos propone una terna en la que, a pesar de la aparente independencia de cada una de las partes (hostelería-distopía-escritura precaria), cada bloque respira el mismo aire que los otros dos. Y es que bajo muy distintas formas subyace un fondo común, habitado por los últimos rebeldes de cada promoción, antihéroes borrachos que, rechazados por el sistema en el que les ha tocado ocupar plaza, se dan la mano en los últimos peldaños del sueño, resignados a aceptar lo que venga al despertar.

*****

GRANADA BLUES (Fragmento)

A todo el mundo le gusta que escuchen su historia. A Izan le hubiera gustado que hicieran una canción con la suya. Un blues. Y que lo tocara Ben Harper. Y que lo cantara, ¿por qué no?, Evaristo Páramos. Granada blues le parecía un buen título.

Porque había decidido volver a aquella ciudad un día que la saliva le supo demasiado a ceniza. Porque todo el mundo tiene un sitio al que volver, pero pocos se atreven, por miedo a que las cosas hayan cambiado. O a que no cambien nunca.

A los treinta y seis nadie es bienvenido en este lugar. A los treinta y seis ya no están los amigos. Y si tienes la mala suerte de encontrarte a algún conocido, será a los aborrecidos de antaño. A la mala hierba. La que nunca se extirpa del todo y forma parte del lugar de una manera tan arraigada que, al final, se acaba deduciendo que son un apéndice más, parte del mobiliario urbano.

A todo el mundo le gusta que escuchen su historia. Pero a Izan no le apetece escuchar la supuesta historia de éxito de aquel viejo desconocido que se encuentra en calle Elvira. ¿Todo bien? Sí, sí, por supuesto. Sin más que añadir. Porque no hay más que añadir. Nuestro antihéroe lleva unos meses sin trabajo y ha vuelto a la ciudad en octubre, a arañar la pared de los recuerdos con las uñas mal cortadas, a base de mordiscos.

Pero resulta que sí, que es octubre y está viendo caer el sol desde la Plaza del Aljibe y las calles aún calientan, o mejor dicho, mantienen el calor como si fueran una especie de termo.

La ciudad es una antigua conocida con la que mantuvo una relación intensa. Aún conserva su olor en la ropa. Y Granada huele a cuero, a piedra mojada, a incienso, a quejío jondo, a ilusiones diluidas en té, a contaminación atmosférica y a marihuana por oleadas.

EL SÍNDROME CARA DE PÓQUER (Fragmento)

La gente empezó a echarle la culpa a los aviones. Nos estaban fumigando. Al principio nadie quería hablar sobre el tema para no parecer un conspiranoico, pero empezabas a prestar atención y veías las estelas en el cielo. Ya no se hablaba de otra cosa. La verdad había salido a la luz.

Aquella mañana estaba desayunando en el bar cuando se me acercó el tipo aquél a venderme una mascarilla anti gas.

Sólo que no parecía una mascarilla anti gas, sino una máscara, hecha de algún material desconocido para mí, que se amoldaba perfectamente a la cara como una segunda piel.

El tipo se la calzó y fue como si se pusiese su propia cara encima de la auténtica. Como en aquellas películas de Misión imposible, en las que salía Tom Cruise. En efecto, aquello parecía cosa de ciencia ficción.

La máscara tenía un terrible defecto: anulaba las expresiones faciales de su portador. Se acoplaba a tu cara perfectamente, pero te incapacitaba para mostrar emociones. Te convertía en una persona absurdamente neutra.

—Aparta eso —dije dándole un empujón a esa otra masa gomosa que había dejado sobre la barra—. Qué cosa más siniestra, oye.

—Lo siniestro es lo que están haciendo con nuestro aire, ¿verdad? No hay nada más siniestro que eso, ¿no crees?

No entendía cuánto había de ironía en esas preguntas con las que terminaba las frases. Y su rostro no ofrecía más información. Ahí sólo había vacío. Seriedad litúrgica. Cara de póquer. Y era asqueroso. Esa piel falsa que había desenrollado sobre su cara, como si fuera un preservativo, era realmente asquerosa.

—Sí, lo de que nos fumiguen da miedo, pero esto… Que estoy desayunando, por favor —señalé mi tostada y mi café tibio.

—Como quieras. Tú eres el único dueño de tu vida, ¿verdad? Tú sabes bien lo que haces, ¿no es cierto?

Se quitó la mascarilla como si fuera un calcetín sudado. Su verdadero rostro era casi tan poco expresivo como el anterior. Apenas había diferencia. Solté un bufido pensando que, tal vez, le hubieran dado aquel trabajo por eso.

MECANOGRAFÍA (Fragmento)

Estas páginas que tengo sobre las rodillas son lo mejor que he escrito nunca. Y, sin embargo, esta historia no me pertenece.

Hace tan sólo unas semanas, me dedicaba a dar largos paseos por las calles de Conce. Caminaba desde casa a la terminal de buses, y de ahí al río. Observaba con curiosidad cómo sucedía la vida a mi alrededor: los trabajadores haciendo cola en los puestos ambulantes de completos, durante el descanso para el almuerzo; los vendedores de sopaipillas y de humitas, anunciando sus productos con su deje cantarín; el olor del maíz ahumado; ancianos, sin pensión estatal, vendiendo remedios de santería para el mal de amores, para llamar al dinero, para los problemas de erección.

La luz dorada del otoño en esta ciudad resultaba placentera y familiar y, aunque te encontraras a miles de kilómetros de casa, te hacía sentir como si estuvieras allí. Disfrutaba paseando sin rumbo. Era de las pocas actividades a coste cero que podía permitirme.

No tenía nada que hacer. Ningún sitio adónde ir. Sólo podía dejar correr el tiempo.

Porque lo que sí tenía era un billete de avión de vuelta a casa, fechado a dos semanas vista. Y si nada lo impedía (y no parecía que nada lo fuera a impedir) ahí acabaría mi odisea a este lado del mundo.

Regresaría al mundo conocido. Con un boleto ganador en experiencias, pero con la cuenta corriente a cero. Literalmente.

De cualquier modo, aún tenían que transcurrir esos quince días. Y el dinero apenas me alcanzaba. Había manejado unas previsiones demasiado optimistas. No podía, simplemente, quedarme quieto. Necesitaba conseguir, para cubrir gastos, unas ciento cincuenta lucas. Unos doscientos euros al cambio.

Dado que ni los dioses, ni la burocracia chilena, habían estado de mi parte y me había resultado imposible acceder a un trabajo a la manera convencional, dedicaba el tiempo a pensar cómo ganar dinero de un modo menos ortodoxo: en la calle.

Comentarios recientes